नीरज नैयर

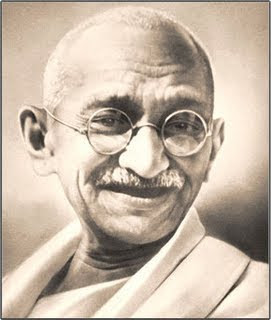

महात्मा गांधी, हिंदी और हॉकी में एक समानता है, वो ये कि तीनों को ही राष्ट्रीयता से जोड़ा गया है, जैसे महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया है, हिंदी को राष्ट्रभाषा और हॉकी को राष्ट्रीय खेल का. पर गौर करने वाली बात ये है कि बावजूद इसके तीनों को ही वो सम्मान अब तक नहीं मिल पाया है जिसके वो हकदार हैं. महात्मा गांधी ने मुल्क को आजादी दिलाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, उसे दोहराने की शायद जरूरत नहीं. उन्हें एक ऐसे योद्धा के रूप में जाना जाता है जिसने शस्त्र उठाए बिना ही दुश्मन को मैदान छोडऩे पर मजबूर कर दिया. उनके अहिंसक प्रयासों को भारत ही नहीं वरन पूरे विश्व में सराहा जाता है. हालांकि ये बात सही है कि उनके विचारों और सिद्धातों से कुछ लोग हमेशा असहमत रहे मगर बापू के समर्थन में खड़े होने वाली हजारों की भीड़ ने कभी उन्हें तवज्जो नहीं दी. पर आज उनके लिए मन में श्रद्धा का भाव रखने वालों को उंगलियों पर गिना जा सकता है. सरकार को भी उनकी याद महज दो अक्टूबर को ही आती है. इसी दिन पार्कों, चौराहों पर धूंल फांक रहीं बापू की प्रतिमाओं को नहलाया-धुलाया जाता है, माल्यार्पण किया जाता है और फिर साल भर के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है. देश के राजनीतिज्ञ महात्मा गांधी को नाटकबाज कहकर संबोधित करते हैं. क्या यह आचरण किसी महापुरुष को दिए गये सम्मान का परिचायक है. यदि महात्मा गांधी के नाम के आगे राष्ट्रपिता नहीं जुड़ा होता तो ऐसे वक्तव्य और उदासीनता फिर भी एकबारगी ना चाहते हुए भी हजम की जा सकती थी. क्योंकि हमारे देश में महापुरुषों के साथ ऐसा ही सलूक किया जाता है. मगर जहां राष्ट्रीयता की बात आती है वहां वाजिब सम्मान तो दिया ही जाना चाहिए. ऐसा ही हाल हिंदी का भी है, उसे हमारी राष्ट्रभाषा कहा जाता है. कहा जाता है इसलिए कह सकते हैं क्योंकि राष्ट्रीय दर्जे जैसी कोई बात यहां दिखाई नहीं देती. ऐसे मुल्क में जहां हिंदी भाषियों की तादाद सबसे ज्यादा है, वहां अंग्रेजी को सर्वोच्च स्थान पर बैठाया गया है. आम बोलचाल में भी हिंदी अब पिछड़ती जा रही है. सबसे ताज्ज्ुब की बात को ये है कि जिस सरकार पर हिंदी को मजबूत करने का जिम्मा है वो ही इसे कमजोर बनाने में जुटी है. सरकारी स्तर पर हिंदी को प्रोत्साहित किए जाने वाले कागजी प्रयास भी अब बंद से हो गये हैं. सरकारी कार्यालयों में, हिंदी में हर कार्य संभव, हर संभव कार्य हिंदी में जैसी तख्तियां लगाकर फर्ज की इतिश्री कर ली गई है. आलम ये हो चला है कि देश की संसद में भी हिंदी की पूछपरख नहीं है. बहुसंख्य हिंदी आबादी का प्रतिनिधित्वकरने वाले प्रतिनिधि भी राष्ट्रभाषा के इस्तेमाल को तौहीन समझते हैं. अभी कुछ ही रोज पहले जब सदन में चर्चा के दौरान केंद्रीय पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश को समाजवादी प्रमुख मुलायम सिंह ने यह याद दिलाया कि वो लंदन की नहीं भारत की संसद में बोल रहे हैं तो उन्होंने अंग्रेजी के बजाए हिंदी में बोलना बेहतर समझा मगर जब बात मेनका गांधी पर आई तो उन्होंने दो टूक शब्दों में हिंदी में बोलने से इंकार कर दिया.

अंग्रेजी मौजूदा दौर की जरूरत है इस सच्चाई से मुंह नहीं फेरा जा सकता, पर जहां इसके बिना भी काम चल सकता है वहां तो कम से कम राष्ट्रभाषा के प्रयोग में शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए. कुछ एक राज्यों को छोड़कर बाकी सब जगह के लोग हिंदी समझ-बोल लेते हैं उसके बाद भी संसद में पहुंचने वाले हमारे अधिकतर सांसद अंग्रेजी का मोह नहीं त्याग पाते. इसी वजह से हिंदी भाषी सांसदों के बारे में कहा जाता है कि उन्हें तो हिंदी की बीमारी है. अगर हिंदी को देश में बीमारी के रूप में देखा जाता है तो फिर इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा देने का क्या मतलब, इससे अच्छा तो यही होता कि हिंदी को भी क्षेत्रीय भाषाओं की श्रेणी में रखा जाता. तब शायद इसके तिरस्कार पर यूं मन भारी नहीं होता. राष्ट्रीयता की तीसरी कड़ी यानी राष्ट्रीयखेल हॉकी भी कुछ अच्छी स्थिति में नहीं है. इसे भी राष्ट्र से जुडऩे की कीमत चुकानी पड़ रही है. इस खेल और इससे जुड़े खिलाडिय़ों के साथ हमेशा से ही भेदभाव किया जाता है. उन्हें ना तो राष्ट्रखेल से जुड़ा होने जैसा सम्मान मिल पाया है और ना ही उतनी शौहरत जितनी क्रिकेट में शुरूआती स्तर पर ही मिल जाती है. हॉकी का आज कोई माई-बाप नहीं है. ग्वास्कर, ब्रैडमैन, कपिल देव का नाम अब भी बच्चा-बच्चा बखूबी जानता है मगर ध्यानचंद, केडी सिंह बाबू, अशोक कुमार जैसे नाम अनसुने-अंजाने बनकर रह गए हैं. सही मायनों में देखा जाए तो हॉकी आज गली-मोहल्लों तक ही सीमित रह गई है. चाहे कोई लाख दिलासे दे मगर सच यही है कि इस मुल्क में न तो हॉकी का उद्धार हो सकता है और न इससे ताल्लुकात रखने वालों का, पूरी हॉकी बिरादरी के लिए इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है कि खिलाडिय़ों को लेने के लिए बस की बजाए मैटाडोर भेजी जाती हैं, पुणे हवाई अड्डे पहुंचने पर अपने ही मुल्क की एयरलाइंस के अधिकारियों की बदसलूकी के चलते उनकी फ्लाइट छूट जाती है, उन्हें सुबह से दोपहर तक इंतजार करना पड़ता है, मीडिया भी इस खबर को तवज्जो नहीं देता और खेल मंत्रालय की तरफ से कुछ नहीं किया जाता. वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब हॉकी टीम को यूं अपमानित होना पड़ा हो, कुछ वक्त पहले ऑस्ट्रेलिया में जिस कदर जिल्लत का सामना खिलाडिय़ो को करना पड़ा था उसके बाद शायद ही कोई हॉकी में अपना भविष्य देखना चाहेगा. टीम के पास खाने का बिल चुकाने तक के पैसे नहीं थे. एक भारतीय मूल के व्यक्ति ने बिल चुकाकर विदेशी सरजमीं पर देश की इज्जत को तार-तार होने से बचाया था. लेकिन बाद में वो खुद बेचारा अपनी 7.2 लाख की भारी-भरकम रकम वापस लेने के लिए दर-दर भटक रहा. इसे हॉकी और उसके प्रेमियों के प्रति उदासीनता ही कहा जाएगा कि आईएचएफ से लेकर खेल मंत्रालय तक ने लंबे समय तक उसकी एक न सुनी.

अंग्रेजी मौजूदा दौर की जरूरत है इस सच्चाई से मुंह नहीं फेरा जा सकता, पर जहां इसके बिना भी काम चल सकता है वहां तो कम से कम राष्ट्रभाषा के प्रयोग में शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए. कुछ एक राज्यों को छोड़कर बाकी सब जगह के लोग हिंदी समझ-बोल लेते हैं उसके बाद भी संसद में पहुंचने वाले हमारे अधिकतर सांसद अंग्रेजी का मोह नहीं त्याग पाते. इसी वजह से हिंदी भाषी सांसदों के बारे में कहा जाता है कि उन्हें तो हिंदी की बीमारी है. अगर हिंदी को देश में बीमारी के रूप में देखा जाता है तो फिर इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा देने का क्या मतलब, इससे अच्छा तो यही होता कि हिंदी को भी क्षेत्रीय भाषाओं की श्रेणी में रखा जाता. तब शायद इसके तिरस्कार पर यूं मन भारी नहीं होता. राष्ट्रीयता की तीसरी कड़ी यानी राष्ट्रीयखेल हॉकी भी कुछ अच्छी स्थिति में नहीं है. इसे भी राष्ट्र से जुडऩे की कीमत चुकानी पड़ रही है. इस खेल और इससे जुड़े खिलाडिय़ों के साथ हमेशा से ही भेदभाव किया जाता है. उन्हें ना तो राष्ट्रखेल से जुड़ा होने जैसा सम्मान मिल पाया है और ना ही उतनी शौहरत जितनी क्रिकेट में शुरूआती स्तर पर ही मिल जाती है. हॉकी का आज कोई माई-बाप नहीं है. ग्वास्कर, ब्रैडमैन, कपिल देव का नाम अब भी बच्चा-बच्चा बखूबी जानता है मगर ध्यानचंद, केडी सिंह बाबू, अशोक कुमार जैसे नाम अनसुने-अंजाने बनकर रह गए हैं. सही मायनों में देखा जाए तो हॉकी आज गली-मोहल्लों तक ही सीमित रह गई है. चाहे कोई लाख दिलासे दे मगर सच यही है कि इस मुल्क में न तो हॉकी का उद्धार हो सकता है और न इससे ताल्लुकात रखने वालों का, पूरी हॉकी बिरादरी के लिए इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है कि खिलाडिय़ों को लेने के लिए बस की बजाए मैटाडोर भेजी जाती हैं, पुणे हवाई अड्डे पहुंचने पर अपने ही मुल्क की एयरलाइंस के अधिकारियों की बदसलूकी के चलते उनकी फ्लाइट छूट जाती है, उन्हें सुबह से दोपहर तक इंतजार करना पड़ता है, मीडिया भी इस खबर को तवज्जो नहीं देता और खेल मंत्रालय की तरफ से कुछ नहीं किया जाता. वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब हॉकी टीम को यूं अपमानित होना पड़ा हो, कुछ वक्त पहले ऑस्ट्रेलिया में जिस कदर जिल्लत का सामना खिलाडिय़ो को करना पड़ा था उसके बाद शायद ही कोई हॉकी में अपना भविष्य देखना चाहेगा. टीम के पास खाने का बिल चुकाने तक के पैसे नहीं थे. एक भारतीय मूल के व्यक्ति ने बिल चुकाकर विदेशी सरजमीं पर देश की इज्जत को तार-तार होने से बचाया था. लेकिन बाद में वो खुद बेचारा अपनी 7.2 लाख की भारी-भरकम रकम वापस लेने के लिए दर-दर भटक रहा. इसे हॉकी और उसके प्रेमियों के प्रति उदासीनता ही कहा जाएगा कि आईएचएफ से लेकर खेल मंत्रालय तक ने लंबे समय तक उसकी एक न सुनी. ओलंपिक में क्वालीफाई न कर पाना भले ही भारतीय हॉकी के इतिहास का सबसे काला दिन रहा हो मगर पुणे एयरपोर्ट पर जो कुछ भी हुआ उसके बाद यह उम्मीद लगाना बेमानी होगा की हॉकी का स्वर्णिम युग कभी लौट के आएगा. हॉकी को रसातल में ले जाने का जिम्मा भले ही हॉकी फेडरेशन का रहा हो, लेकिन जरा गौर करें तो हॉकी में फैली हताशा को समझा जा सकता है. इसकी एक वजह तो क्रिकेट को ब्रांड बनाना है. यह जानकर हैरत होती है कि वर्ष 1983 की विजेता टीम की अगवानी और सम्मान कार्यक्रम कराने के लिए लता मंगेशकर ने बीसीसीआई के लिए पैसे जुटाए थे, क्योंकि क्रिकेट को उस दौर में सरकार से वित्तीय सहायता नहीं मिलती थी और बीसीसीआई के पास इतने पैसे थे नहीें. लेकिन आज स्थिति पूरी तरह बदल गई है, क्रिकेट में पैसा है, शौहरत है, सम्मान है. पर हॉकी में न पैसा, न शौहरत और न ही सम्मान. टीम इंडिया जब कोई टूर्नामेंट जीतकर आती है तो उसके स्वागत में पलक पांवड़े बिछाए जाते हैं मगर जब हॉकी खिलाड़ी जीतकर आते हैं तो उनके स्वागत के लिए भी कोई आना तक गंवारा नहीं समझता. जब सरकार खुद राष्टï्रीय खेल को दफन करने पर अमादा हो तो फिर किसी और को दोष देने से क्या फायदा. देश में अब तक सरकार खेलों को उचित प्रोत्साहन नहीं दे पाई है, नए खेलमंत्री ने बड़ी-बड़ी बातें तो की हैं मगर उसके परिणाम आना अभी बाकी हैं. सबसे बड़ी बात तो यह है कि देश में हॉकी के लिए पर्याप्त मैदान तक नहीं है. स्कूल और कॉलेज की हॉकी आज भी घास पर खेली जाती है. ऐसे में एस्ट्रो टर्फ की रफ्तार से खिलाड़ी कैसे तालमेल बिठा सकते हैं. कुछ वक्त पहले तक देश भर में लगभग एक दर्जन मैदान में ही एस्ट्रो टर्फ बिछी थीं. यह हॉकी खिलाडिय़ों की बदकिस्तमी है कि राष्टï्रीय खेल से जुड़े होने के बाद भी उन्हें इस तरह की जलालत अमूमन झेलनी पड़ती है. सही मायनों में देखा जाए तो स्टिक के जादूगर ध्यानचंद के सपनों का अब अंत हो चुका है. अगर ध्यानचंद आज होते तो शायद इस दुर्दशा भरे दौर में वो भी अपनी हॉकी को एक ऐसे खूंटे पर टांग देते जहां से उसे चाहकर भी उतारना मुमकिन नहीं होता. ये बात सही है कि देश में क्रिकेट के चाहने वाले आधिक हैं, हॉकी देखना कम ही लोगों को रास आता है पर इस स्थिति का जिम्मेदार कौन है. हॉकी अपने आप ही तो रसातल में नहीं चली गई, जाहिर है राष्ट्रीयखेल को प्रोत्साहित करने की जिम्मेदारी उठाने वालों ने हाथ पर हाथ धरे रहने के सिवा कुछ नहीं किया. यदि हॉकी को यूं मरने के लिए नहीं छोड़ा गया होता तो संभवत: आज यह इतनी दयनीय स्थिति में नहीं होती. राष्ट्रपिता, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीयखेल के साथ हमारे देश में जो कुछ हो रहा है उसे देखकर तो यही लगता है कि अगर इनके आगे राष्ट्रीय नहीं लगा होता तो शायद ये ज्यादा सम्मान पा रहे होते.

ओलंपिक में क्वालीफाई न कर पाना भले ही भारतीय हॉकी के इतिहास का सबसे काला दिन रहा हो मगर पुणे एयरपोर्ट पर जो कुछ भी हुआ उसके बाद यह उम्मीद लगाना बेमानी होगा की हॉकी का स्वर्णिम युग कभी लौट के आएगा. हॉकी को रसातल में ले जाने का जिम्मा भले ही हॉकी फेडरेशन का रहा हो, लेकिन जरा गौर करें तो हॉकी में फैली हताशा को समझा जा सकता है. इसकी एक वजह तो क्रिकेट को ब्रांड बनाना है. यह जानकर हैरत होती है कि वर्ष 1983 की विजेता टीम की अगवानी और सम्मान कार्यक्रम कराने के लिए लता मंगेशकर ने बीसीसीआई के लिए पैसे जुटाए थे, क्योंकि क्रिकेट को उस दौर में सरकार से वित्तीय सहायता नहीं मिलती थी और बीसीसीआई के पास इतने पैसे थे नहीें. लेकिन आज स्थिति पूरी तरह बदल गई है, क्रिकेट में पैसा है, शौहरत है, सम्मान है. पर हॉकी में न पैसा, न शौहरत और न ही सम्मान. टीम इंडिया जब कोई टूर्नामेंट जीतकर आती है तो उसके स्वागत में पलक पांवड़े बिछाए जाते हैं मगर जब हॉकी खिलाड़ी जीतकर आते हैं तो उनके स्वागत के लिए भी कोई आना तक गंवारा नहीं समझता. जब सरकार खुद राष्टï्रीय खेल को दफन करने पर अमादा हो तो फिर किसी और को दोष देने से क्या फायदा. देश में अब तक सरकार खेलों को उचित प्रोत्साहन नहीं दे पाई है, नए खेलमंत्री ने बड़ी-बड़ी बातें तो की हैं मगर उसके परिणाम आना अभी बाकी हैं. सबसे बड़ी बात तो यह है कि देश में हॉकी के लिए पर्याप्त मैदान तक नहीं है. स्कूल और कॉलेज की हॉकी आज भी घास पर खेली जाती है. ऐसे में एस्ट्रो टर्फ की रफ्तार से खिलाड़ी कैसे तालमेल बिठा सकते हैं. कुछ वक्त पहले तक देश भर में लगभग एक दर्जन मैदान में ही एस्ट्रो टर्फ बिछी थीं. यह हॉकी खिलाडिय़ों की बदकिस्तमी है कि राष्टï्रीय खेल से जुड़े होने के बाद भी उन्हें इस तरह की जलालत अमूमन झेलनी पड़ती है. सही मायनों में देखा जाए तो स्टिक के जादूगर ध्यानचंद के सपनों का अब अंत हो चुका है. अगर ध्यानचंद आज होते तो शायद इस दुर्दशा भरे दौर में वो भी अपनी हॉकी को एक ऐसे खूंटे पर टांग देते जहां से उसे चाहकर भी उतारना मुमकिन नहीं होता. ये बात सही है कि देश में क्रिकेट के चाहने वाले आधिक हैं, हॉकी देखना कम ही लोगों को रास आता है पर इस स्थिति का जिम्मेदार कौन है. हॉकी अपने आप ही तो रसातल में नहीं चली गई, जाहिर है राष्ट्रीयखेल को प्रोत्साहित करने की जिम्मेदारी उठाने वालों ने हाथ पर हाथ धरे रहने के सिवा कुछ नहीं किया. यदि हॉकी को यूं मरने के लिए नहीं छोड़ा गया होता तो संभवत: आज यह इतनी दयनीय स्थिति में नहीं होती. राष्ट्रपिता, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीयखेल के साथ हमारे देश में जो कुछ हो रहा है उसे देखकर तो यही लगता है कि अगर इनके आगे राष्ट्रीय नहीं लगा होता तो शायद ये ज्यादा सम्मान पा रहे होते.नीरज नैयर

एक ओर विचारपूर्ण लेख जो कई प्रशन उठाता है ..ये सच है की गांधी जी से असहमति होते हुए भी उनके योगदान ओर व्यक्तित्व को नकारना नहीं जा सकता ..ये सिर्फ हिन्दुस्तानी कॉम की खासियत है की वो अहसानफरामोश होती है...

जवाब देंहटाएंAnuraag ji sahee kah rahe hain.

जवाब देंहटाएं{ Treasurer-S, T }